Accueil Histoire Microprocesseur Carte Mère Mémoire disque dur

| accueil | |

| Imprimer | |

| Envoyer à un ami |

Formatage

Chapitre 5

Le disque dur

Le rôle du disque dur

Le disque dur est l'organe du PC servant à conserver les données de manière permanente, contrairement à la RAM, qui s'efface à chaque redémarrage de l'ordinateur. Il a été inventé au début des années 50 par IBM.

Le fonctionnement interne

Un disque dur est constitué non pas d'un seul disque, mais de plusieurs disques rigides (en anglais hard disk signifie disque dur) en métal, en verre ou en céramiques empilés les uns après les autres à une très faible distance les uns des autres.

Ils tournent très rapidement autour d'un axe (à plusieurs milliers de tours par minute actuellement) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Un ordinateur fonctionne de manière binaire, il faut donc stocker les données sous forme de 0 et de 1, c'est pourquoi les disques sont recouverts d'une très fine couche magnétique de quelques microns d'épaisseur, elle-même recouverte d'un film protecteur.

La lecture et l'écriture se font grâce à des têtes (head) situées de part et d'autre de chacun des plateaux (un des disques composant le disque dur). Ces têtes sont des électroaimants qui se baissent et se soulèvent pour pouvoir lire l'information ou l'écrire. Elles ne sont ainsi qu'à quelques microns de la surface, soulevées par une couche d'air provoquée par la rotation des disques qui crée un vent d'environ 250km/h. De plus ces têtes balayent latéralement la surface du disque afin d'accéder à toute la surface du disque.

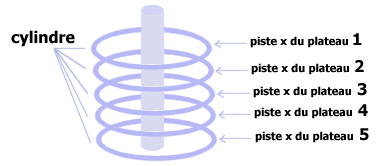

Cependant, les têtes sont liées entre-elles et seulement une seule tête peut lire ou écrire à un moment donné. On parle donc de cylindre pour désigner l'ensemble des données stockées verticalement sur la totalité des disques.

L'ensemble de cette mécanique de précision est contenue dans un boîtier totalement hermétique, car la moindre particule peut détériorer l'état de surface du disque. Vous pouvez donc voir sur un disque des opercules permettant l'étanchéité, et la mention "Warranty void if removed" qui signifie littéralement Les têtes de lecture/écriture sont dites "inductives", c'est-à-dire qu'elles sont capables de générer un champ magnétique. C'est notamment le cas lors de l'écriture, les têtes en créant des champs positifs ou négatifs viennent polariser la surface du disque en une très petite zone, ce qui se traduira lors du passage en lecture par des changements de polarité induisant un courant dans la tête qui sera ensuite transformé par un convertisseur analogique numérique (CAN) en 0 et en 1 compréhensibles par l'ordinateur.

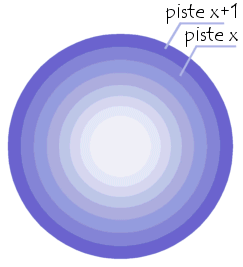

Les têtes commencent à inscrire des données à la périphérie du disque (piste 0), puis avancent vers le centre. Les données sont organisées en cercles concentriques appelés "pistes", créées par le formatage de bas niveau.

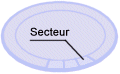

Les pistes sont séparées en quartiers (entre deux rayons) que l'on appelle secteurs, c'est la zone dans laquelle on peut stocker les données (512 octets en général).

On appelle cylindre l'ensemble des données situées sur une même pistes de plateaux différents (c'est-à-dire à la verticale les unes des autres) car cela forme dans l'espace un "cylindre" de données.

On appelle cluster la zone minimale que peut occuper un fichier sur le disque. En effet le système d'exploitation exploite des blocs qui sont en fait plusieurs secteurs (entre 1 et 16 secteurs). Un fichier minuscule devra donc occuper plusieurs secteurs (un cluster).

Le mode bloc des disques durs Le mode bloc et le transfert 32 bits permettent d'exploiter pleinement les performances de votre disque dur. Le mode bloc consiste à effectuer des transferts de données par bloc, c'est-à-dire par paquets de 512 octets généralement, ce qui évite au processeur d'avoir à traiter une multitude de minuscules paquets d'un bit. Le processeur a alors du "temps" pour effectuer d'autres opérations.

Ce mode de transfert des données n'a malheureusement une véritable utilité que sous DOS car Windows 95 et Windows NT utilisent leur propres gestionnaires de disque dur, ce qui rend ce gestionnaire obsolète.

Une option du BIOS (IDE HDD block mode ou Multi Sector Transfer, ...) permet parfois de déterminer le nombre de blocs pouvant être gérés simultanément. Ce nombre se situe entre 2 et 32. Si vous ne le connaissez pas, plusieurs solutions s'offrent à vous:

- consulter la documentation de votre disque dur

- rechercher les caractéristiques de votre disque sur Internet

- Le déterminer expérimentalement en effectuant des tests:

- exécuter scandisk sur votre ordinateur pour éliminer les erreurs

- augmenter progressivement le nombre de blocs puis faire une copie et lancer scandisk

- Si des erreurs apparaissent remettre la valeur précédente...sinon continuer

- la gestion logicielle du mode 32-bit sous Windows

- le mode bloc dans le BIOS

- Le mode 32 bits des disques durs

Le mode bloc peut toutefois générer des erreurs sous Windows 3.1 (à cause d'une redondance de gestionnaire de disque dur) ou bien lors d'un gravage de CD (le tampon se vide).* La solution consiste alors à désactiver l'un des deux gestionnaires:

Le mode 32 bits (par opposition au mode 16 bits) est caractérisé par un transfert des données sur 32 bits (Rappel: un ordinateur fonctionne avec des données binaires, c'est-à-dire avec des zéros ou des 1, schématiquement une porte qui s'ouvre ou bien qui se ferme. Le transfert sur 32 bits correspond à 32 portes qui s'ouvrent et se ferment simultanément. En mode 16 bits on a deux mots (ensemble de bits) de 16 bits qui sont transmis successivement, puis assemblés).

Le gain de performance relatif au passage du mode 16 bits au mode 32 bits (pour les disques durs) est généralement insignifiant. Quoi qu'il en soit il n'est la plupart du temps plus possible de choisir le mode, car la carte-mère détermine seule le type de mode à adopter en fonction du type de disque dur branché sur l'interface E-IDE.

La détermination automatique du mode 32 bits peut toutefois ralentir les lecteurs de CD-ROM IDE dont la vitesse est supérieure à 24x lorsqu'ils sont seuls sur une nappe IDE. En effet, dans le cas où le lecteur de CD-ROM est seul sur le port, le BIOS peut ne pas détecter sa compatibilité avec le mode 32 bits (puisqu'il cherche un disque dur) auquel cas il passe en mode 16 bits. Le taux de transfert est alors en dessous du taux de transfert annoncé par le constructeur d'où une grande déception de son possesseur...

Heureusement, il existe une solution: brancher sur la même nappe que le lecteur de CD-ROM un disque dur supportant le mode 32 bits, ce qui aura pour effet d'activer le mode.

L'interface SCSI

L'interface SCSI est une interface qui permet la prise en charge d'un nombre important d'unités (disques durs, CD-ROM, Graveur, scanner, ...), c'est-à-dire plus d'une dizaine simultanément. Elle est beaucoup utilisée pour sa stabilité notamment au niveau du taux de transfert. En effet, c'est un adaptateur SCSI (carte adaptatrice sur un emplacement PCI ou ISA ou bien directement intégré sur la carte-mère pour les configurations haut de gamme) qui se charge de la gestion et du transfert des données avec un microprocesseur dédié. Le microprocesseur central est alors relégué de ses activités concernant le flux de données, il ne communique qu'avec la carte SCSI.

Ainsi chaque contrôleur SCSI a ses propres caractéristiques (fréquence, ...), le BIOS n'a donc aucune influence sur les performances de l'interface SCSI étant donné qu'elle possède elle-même son propre BIOS. Il est toutefois possible d'optimiser cette interface en faisant évoluer le BIOS de la carte SCSI.

Le serial ATA

Le Serial ATA ou SATA a été introduit pour autoriser de meilleures évolutions.

Ses avantages:

- câble de largeur réduite, une nappe SATA ne fait qu'un centimètre de large contre 5 cm pour un câble PATA.

- Hot plug, un disque SATA peut se brancher à chaud et être immédiatement opérationnel

- Consommation réduite: les futurs disques SATA demanderont beaucoup moins de puissance et chaufferont moins.

- COnnectique dédiée: le disque SATA est directement en liaison avec le contrôleur ce qui offre 150 Mo/s à chaque disque. En PATA, le 100 Mo/s se répartissent entre les deux HDD de la nappe.

- Ni master, ni slave: un disque SATA étant directement en liaison avec le controleur, la notion de master / slave n'existe plus au niveau du disque.

Les caractéristiques du disque

- Le taux de transfert est la quantité de données qui peuvent être lues ou écrites sur le disque en un temps donné. Il s'exprime aujourd'hui en Méga-Octets par seconde

- Le temps de latence (aussi appelé délai rotationnel) représente le temps entre lequel le disque a trouvé la piste et où il trouve les données.

- Le temps d'accès est le temps que met la tête pour aller d'une piste à la piste suivante (il doit être le plus petit possible pour de meilleures performances).

- Le temps d'accès moyen est le temps que met le disque entre le moment où il a reçu l'ordre de fournir des données et le moment où il les fournit réellement.

- La densité radiale est le nombre de pistes par pouce (tpi: Track per Inch)

- La densité linéaire est le nombre de bits par pouce sur une piste donnée (bpi: Bit per Inch)

- La densité surfacique est le produit de la densité linéaire par la densité radiale (s'exprime en bits par pouces carrés)